[转贴]你在哪个瞬间喜欢上了某个历史人物?北齐刘丰生

最近翻阅北齐书,突然对一位名叫刘丰生的将军有了些好奇。并不算喜欢,只是觉得感慨。有些人在历史上并没有做过多么伟大的事,他勇敢、忠诚、有志向,最后又仓促死去。不如意者二三事,史书上寥寥几笔,竟然就已是他的一生了。

北魏末年,朝廷以“普天安乐”之意,在薄骨律镇设立普乐郡。

刘丰生是普乐蹦迪宁,却不是一个向往安乐的人。

他生得高大雄壮,喜欢和人谈论兵事,谈着谈着,乱世就来了。

公元524年,破六韩拔陵在沃野镇发起六镇起义,攻城略地之际,也没忘了同样是北疆军镇之一的薄骨律镇。

其时叛军攻势凶猛,怀朔等镇城相继沦陷,就连后来的枭雄如宇文泰、高欢等人也被叛军裹挟而不得不为其效力。

薄骨律镇紧挨着沃野镇,是叛军主攻方向之一。

刘丰生在家乡迎来了人生初阵。

他登城远望,从前讨论的兵法终于有了勇武之地,于是从容指挥城中军民发起抵抗,竟在叛军的轮番攻势中撑住了。

六镇之乱平定,薄骨律镇改为灵州,他因守城之功被封为灵州普乐郡太守。

尔朱荣入洛后,又升迁灵州镇城大都督。

叛军退兵的那刻,距离他被射死在颍川城下还有二十五年。

从北疆的初阵到颍川的终局,除了要度过这二十五年的时间,他还需要遇到一些人,一些事。

促成这命运的第一个人,是灵州刺史曹泥。

大概是因为刘丰生在守城时所展现的英勇身姿,又或是他打小就招人喜欢,总而言之,曹泥决定将女儿嫁给他。刘丰生对此感激涕零,此后也一直忠心耿耿地站在曹泥身后。

北齐书失佚过多,曹泥这人并没有见于传记。

唯一清楚的是,他是关陇北方一个颇有实力的军阀,并且与高欢关系紧密。

刘丰生对尔朱荣入洛乃至高欢掌权的这一段历史参与甚少,如果不是因为岳父,他或许这辈子都不会与高欢相遇。但这时,高欢对他来说也只是一个名字而已,在遥远的洛阳、在遥远的邺城,与作为普乐蹦迪宁的他毫不相干。

天下既已安定,刘丰生却也不那么向往安乐,还是喜欢和人谈论兵事,谈着谈着,乱世又来了。

起先,意欲脱离高欢掌控的大魏天子元修,积极拉拢各地诸侯,其中也包括继承了尔朱天光遗产的贺拔岳。

贺拔岳被加封为关中大行台,都督关右二十州军事。

新官上任三把火。

他来到北地平凉,以牧马之名招来河西等地刺史及藩属,想看看这些人是否服从。

大部分军阀,诸如老实本分的秦州刺史侯莫陈悦,都前往平凉听从调遣,只有被高欢魅惑住的曹泥拒绝了。

贺拔岳很生气,准备教训曹泥,于是前往侯莫陈悦的军营,要他担任先锋。

老实本分的侯莫陈悦哪敢奢求先锋这样的大官。

他想要的只不过是关中大行台而已。

同是跟随尔朱天光平定关陇的一方诸侯,贺拔岳突然坐到他头上,他本来只能承认现实,但问题是,人家都送上门了——

那就勉强杀一下吧。

贺拔岳的死让关陇集团来不及招呼曹泥了,宇文泰仓促上位,全力镇压侯莫陈悦之乱。

不久,侯莫陈悦兵败身死。

但关陇人心未定,刚刚上位的宇文泰经过深思熟虑,决定对曹泥加以赏赐,又封刘丰生做卫大将军、凉州刺史,希望将他们拉拢到麾下。

曹泥并不领情,依然拥兵自重。

眼看岳父如此,刘丰生也没有接受宇文泰的封赏。

很快,刘丰生就遇到了改变他命运的第二人,渭州刺史可朱浑元。

可朱浑元原本想给侯莫陈悦助阵,谁知后者遇到关陇集团一触即溃,于是他占据秦州,接收了侯莫陈悦的旧部。

等宇文泰过来,他立刻举手投降,“我投了。”

不知所措的宇文泰,为了安抚人心,只好不打了。

可朱浑元是怀朔人,与高欢年少相识。他身在关陇心向魏,大概和侯景一样,也经常给高欢送情书、表心意。

宇文泰拦下了其中部分书信,这不亚于夫目前犯的行为,让他又惊又怒,当即举兵捉奸。

可朱浑元自知不是宇文泰的对手,于是带着家眷和部队开启了一场万里长征。他从渭州出发,向西北渡过黄河,接着一路北上,历经河州、源州,几乎是沿着关陇势力的外围绕了一大圈,终于抵达灵州。

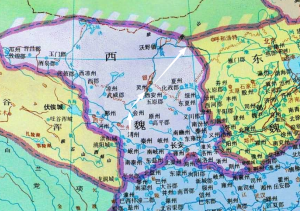

可朱浑元远投高欢路线

同样身在关陇心向魏的曹泥,好生接待了远道而来的可朱浑元。

作为曹泥女婿,刘丰生陪同在座,这场短会,竟让他与可朱浑元成了朋友。

他不禁感到好奇,那高欢究竟是一个什么样的人,竟让自己的岳父魂牵梦萦,又让可朱浑元万里相赴。

或许可朱浑元已经用行动给了他答案。

两人相谈甚欢,言语里大概已提起无数次高欢。

将可朱浑元一直送到云州后,刘丰生又好奇起来,他和岳父的这种行为,会不会太伤宇文泰了?

不等他多想,宇文泰已大军压境。

一晃十年过去,薄骨律镇已改名灵州,刘丰生又一次站在城墙上抵抗外来者,十年前,他还能指望北魏朝廷派出援军,而这次却只能孤军奋战。

他没有犹豫,决心和岳父曹泥同生共死。

但曹泥可没打算这时候死,等宇文泰过来,他立刻举手投降,“我也投了。”

又一次不知所措的宇文泰,为了安抚人心,只好不打了。

同样感到不知所措的还有刘丰生:

您老人家想打就打、不想打就不打,什么损失也没有,但我可丢了官呢。

曹泥没有多解释,只告诉他好事多磨。

没过多久,曹泥口中的好事就来了。

公元536年,为了剿灭初生的关陇集团,高欢兵进夏州,曹泥也趁势起兵响应。宇文泰便派行台赵善、大都督万俟受洛干前去围攻灵州,以水灌城,一时间死伤无数。

这是刘丰生第三次站在家乡城墙上抗击敌人,也是最后一次。

彼时大水淹城,没能吞没他为岳父而战的决心,但他没想到的是,这反而影响到自己十几年后的人生终局。

高欢听说灵州的事,派阿至罗蕃数万骑兵绕到赵善、万俟受洛干背后,迫使西魏军不得不退。得到解救的曹泥一刻也没停,带领跟随自己的五千户人家投奔东魏,其中自然也有刘丰生。

作为普乐蹦迪宁的刘丰生,此后再也没有机会回到家乡。

原本他有更好的选择。

那个时代,王侯将相层出不穷,朝生暮死也不是什么奇怪的事。相较而言,像侯莫陈悦杀贺拔岳、斛斯椿杀尔朱氏、元洪业杀鲜于修礼之事常有,像刘丰生这样始终没有背叛岳父,为一个朋友口中的英雄战斗到最后,反而是极为难得的事。

负责围攻灵州的赵善,后来在邙山之战中被彭乐俘虏;万俟受洛干则在曹泥东奔的半年后,也追随父亲投奔高欢。

各为其主的主将们最终都在东魏相聚。

离开灵州的那天,刘丰生回望故土,心里百味参杂。此时距离他被射死在颍川城下还有十三年。

从小小的普乐郡来到东魏这样将星荟萃的大舞台,刘丰生并没有在历史上留下多少痕迹。他起初受封平西将军、南汾州刺史,颇受重用。邙山之战,多亏他射来的一箭,高欢才侥幸摆脱了贺拔胜的追杀。战后,渤海王握着他的手不住夸赞。

但很快,他就以背景板的身份,成就了西魏王思政的空城计。

宇文泰在邙山之战后实力大损,但东魏诸将都以人困马乏,不愿再战,只有刘丰生自告奋勇,高欢同意他以少量兵马继续追击。

刘丰生追至弘农城下,守城的王思政却大开城门、袒衣而卧,如此诡异的情形让他不敢贸然进攻,最后只能退兵。

他没有想到六年后还会遇到守城的王思政,那也是他一生的终点。

公元547年,高欢围攻玉璧不成,不久病死于晋阳。临终前,他拉着世子高澄嘱咐,“厍狄干、斛律金性情刚直,终不会负你;贺拔仁朴实、潘乐宽仁,你总用得上他们;侯景虽然跋扈,但我留给你的慕容绍宗却能击败他。”

除此外,他还留下一句话,“可朱浑道元、刘丰生远来投我,必无异心。”

能出现在高欢的遗言中,既是刘丰生的幸运,也是他的不幸。

幸运的是,他见到了岳父和朋友口中的英雄,像他们一样为其折服,又被这英雄所看重。

不幸的是,此时距离刘丰生被射死在颍川城下只剩两年。

高欢死后,侯景果然反叛,高澄以同宗高岳为主帅,慕容绍宗、刘丰生辅佐,共同平叛。

侯景之乱虽然很快平定,但是他引来的西魏援军王思政却占据了包括重镇颍川在内的大半个河南。

面对守在颍川的王思政,刘丰生先是想起了几年前的空城之恨。

然后,他又想起了十多年前的灵州围城战。

他拦蓄洧水,然后水淹颍川,城墙多处被冲垮,就连西魏赵贵派来的援军,也被洪水阻截。

善于守城的刘丰生,眼见也要证明自己在攻城上的本事了。

历史也许就是一部荒诞而又精妙的剧作,酷爱命运无常,却又草蛇灰线,早早为他的退场埋下了伏笔。

大水淹城,王思政已经无法坚持下去,过不了几日东魏就将破城而入。

偏偏在这时,慕容绍宗与刘丰生选择前去堤坝视察,一阵大风吹来,好巧不巧就把这船吹到了颍川城下。西魏士兵一面射箭,一面用长钩将船只困住。

慌乱中,可能是因为不愿受俘,也可能是因为失足落水,托孤之臣慕容绍宗就这么淹死在水中。

刘丰生同样跌落水里,不善水性的他拼命外划。

他没有被淹死,却被西魏军乱箭射死。

死后,其子刘晔继承山鹿公爵,其后不见经传。

与他不同,更早一步来到东魏的可朱浑元人生顺坦许多。

当初高欢许以并州刺史之位招降王思政,王思政却说,“可朱浑元投降了,为何没有得到并州?”高欢碰了一鼻子的灰,回去后越想越气,就把并州赏给了可朱浑元。

他一直活到了559年,在高洋时代立下许多战功,并被册封为扶凤王。

其子可朱浑孝裕继承王爵,并参与到北齐与南陈的战争中,最后被吴明彻困于寿阳城,被俘后死于江南,他的尸首没能回归北齐,族人只好立衣冠冢;

其孙子可朱浑定远在唐初一度担任怀州刺史。

怀州南望,越过郑州,就是当年刘丰生战死之地——

颍川城。

同样是“脱西者”的万俟受洛干,和刘丰生一样,在邙山之战中也立有大功。

当然,他更有名的事迹,是在刘贵说出“一钱汉随之死”的话后,拦住了暴走的再世项羽高敖曹。

公元560年,高演继位北齐皇帝,将这三位脱西者一并列入配享世宗(高澄)宗庙的功臣名单里:

已故大司马刘丰生;

已故太师万俟受洛干;

已故太宰可朱浑道元。

时间回到524年。

彼时,年轻的刘丰生沉浸在守城胜利的喜悦中,并不会想到,他以守城扬名乱世,最终却会因为攻城而死。他只是在欢呼的人群里遇到了一个心仪的女子,又见到了一个怀有他志的岳父,再后来是朋友的几句话,让他对遥远的东方生出几分好奇。

他用二十五年的时间,完成了一场漫长的赴死。

当初普乐城里喜欢和人谈论兵事的年轻人,最终死在了兵事上,既令人感慨,也不失为一种浪漫。