[转贴]为什么太平天国名将辈出,而捻军折腾了个寂寞?

捻军的历史就是一部“论边缘人如何应对政府毫不顾及感受”的历史,也可以说是皖北人试图获得统战价值的奋斗史。

一,秩序边缘

“淮海省”,一个在当下被不少人构建出的虚拟区划,涵盖苏鲁豫皖四省却又无一例外都不在省会圈内的地区,这个地区物华天宝人杰地灵,社会活力强,阶级跃迁频繁,人民热爱创业与奋斗而且乐此不疲,历史上涌现出无数可歌可泣的榜样人物。但这块地区却有个十分尴尬的处境——无论哪朝哪代,它永远都分散处于其他政治中心的边缘。

我之前画过一套淮海地区的图,以当前网上常见的“淮海省”的规模,江苏徐州、宿迁、连云港,安徽宿州、淮北,河南商丘,山东临沂、济宁、菏泽、枣庄,这一地区从汉朝开始,除唐代统属于河南道之外,其余时期无一例外全部都是结合部,少则分属两个政区(元朝),多则分属四个政区(参考为什么中国未设立淮海省?),更在多个时期属于国家边境,比如南北朝,比如五代十国,比如宋金。这就导致此地自秦以来两千年一直都属于“服务”人群,毕竟行政中心的虹吸效应是自古有之的。这种政治格局一直维系到了近现代,乃至于当下,仍然如此,时至今日淮海区域在整个东部仍然算是一块洼地,但人口出生率等社会因素却往往又排名靠前,背后的意味就是,哪怕今日这里仍然算是秩序边缘地区。

在一众洼地里,皖北和豫东就是洼地里的洼地。毕竟无论是东边的徐州还是北边的兖州、济宁,好歹也是个次一级的区域中心,而豫东皖北却很少拥有过这种地位,甚至唐末藩镇割据的时候这里都是从属于开封宣武、许州忠武两家藩镇,而鲁南和苏北却各有自己的节度。

拜宋金对峙所赐,黄河改道南下,昔日的江淮、淮海腹地摇身一变再次成为了前线,前线是不可能倾注太多经济因素的,否则一旦有变就会在第一时间被砸烂而导致前期的投入变成泡影。北宋宿州户籍九万,金代宿州户籍五万,双方的区划只相差一个县,但人口却少四万户而不是人。更惨的也有,北宋颍州七万八千户,金代颍州一万六千户,双方辖区完全一致。

宋金对峙百年,征战冲突时间接近半数,本来的一国臣民却因为国家纷争而分属两地,然后各自产生向心力。金国灭亡于天兴三年的正月初十,但金国治下的颍州、宿州、寿州却坚守到了这年的五六月间——那请问中间这四五个月他们在向谁效忠?已经被烧焦且斫为两半分的完颜守绪吗?

二,河、淮之间

网上有个说法,说是当年宋朝的北京留守杜充在金军南下的时候挖开了黄河,准备学习一下蒋某人的花园口事迹,结果不仅于事无补,反而造成了八百年的黄河夺淮入海的局面。

这个说法吧,其实有点儿争议。杜充决河确实导致了黄河夺淮入海,但并不是全部夺淮,当时黄河大溜仍然是沿着旧河道继续从天津入渤海,相当于黄河兵分两路,一南一北分别入海,这种局面从建炎年间一直持续到宋宁宗即位的绍熙五年,然后在一场类似于今年一样延绵不绝的秋雨里,“河决卫州,魏、清、沧皆被害”,北流彻底断绝,滔滔河水全股南流入海。

淮河两岸骤然成灾。

人家黄河南下,你淮河搁这又唱又跳,流得跟个鸡毛掸子似的!

淮海:我本来就是个鸡毛掸子啊。

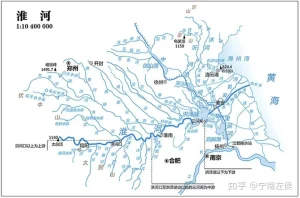

淮河支流众多,限制于地形,南岸支流少且短,北岸支流多且长,而且淮河干流落差很小,从发源地河南桐柏山到入海(江)口扬州三江营,一千多公里的淮河,总落差只有200米出头,中游的五百公里河段落差仅有16米,十六米,也就是五层楼的楼顶高度。携带黄土高原大量冲击泥沙的黄河,河床能轻轻松松高出两岸三到五米以上,开封段现在高出近十米,这还是在尽可能控制之后的结果。

如此高的淤积河床导致本就水流平缓的淮河中游水位骤然上涨,而且是全面上涨。前边说了,淮河支流众多而且大部分都是平原,偏赶上这些支流的中下游部分全在皖北和豫东,颍河、浍河、西淝河、涡河、沱河、濉河,斜向穿越豫东皖北注入淮河。这种河流样貌,叠加此地的气候和降水,出现的尴尬一幕就是,江淮雨水多的时候淮河两岸闹灾,淮海雨水多的时候还是淮河两岸闹灾,就比如这两年郑州下大雨,大雨过后三四天,周口、阜阳就会如临大敌,因为洪峰就要来了。

本身落差小,下游入海口还被不断抬升的黄河河床阻拦,结果就是淮河中段捎带着北岸支流的水位整体抬升,好处是通航条件好了,甚至还出现了大型的内陆(比如周家口),可代价是什么,就不用多说了吧。

宋金之后的淮河更是各有各的难处。元朝懒得系统性治河,到元末好不容易治了一回,把国家治没了,所以明初接受之后的苏北皖北豫东鲁西南简直没法看,字面意思的遍地都是黄河,甚至黄河有段时间很有创意地兵分三路南下夺淮。如此乱流必然让豫东皖北反复遭灾,淮河的治理愈发困难。

而此时在黄河、淮河的基础上,运河也来添乱——元明清三朝的漕运都从苏北过,其中明清还借黄行漕。运河交杂进黄河、淮河的问题,国家为了保障漕运,需要运河有充足的水,水从何来?洪泽湖,可洪泽湖本身是淮河泄水不畅潴留出来的堰塞湖,理论上是要取消的,也出于济漕的目的不仅不能取消,还得保留,这一问题在潘季驯借洪泽湖束水攻沙之后尤为突出,而之后的漕督、河督萧规曹随沿用此办法,更不用说明代淮河治理还牵涉到洪泽湖边明祖陵的保护问题,更是投鼠忌器,结果就是皖北进一步恶化。

不仅生活生产环境恶化,同步恶化的还有就业。元代之前是有从开封到泗州汴河漕运的,这条漕运斜向贯穿豫东皖北,漕运带来的丁壮、民夫以及沿岸的服务业可以补充因水旱灾害而减产的农业,但在元朝及之后,漕运全部由苏北承担,皖北连漕运也捞不着了。

这种局面,如果有政策的倾斜作为扶持尚且还能维系,明朝的时候淮西作为龙兴之地,在政策上有所照顾,无论是税赋征收还是人才选拔,都有照顾(当然仅限于皖北,豫东没有)。

这一切随着1644年明朝的轰然倒塌而不复存在。

三,“被牺牲的局部”

2010年,马俊亚老师通过整合历史文献与田野调查,以1680年泗州城的淹没为节点时间,研究整个清代和民国的皖北苏北社会,系统考察了1680年至1949年淮北地区的社会生态演变,写就著作《淮北社会生态变迁研究(1680—1949)》,这个名字只是副标题,主标题叫做《被牺牲的“局部”》。

清朝的统治者十分重视“淮北地区”的一部分,具体来说,是苏北,苏北肩负着帝国的漕运,还有聚宝盆一样的两淮盐课,所以历代清帝专门下旨近百次,不遗余力地对黄河、运河进行整治。

如果你打开清代历史地图却会发现,清代的黄河运河流经豫东、苏北,却根本不过淮北,所以清朝标榜的如何如何重视的“淮黄堤工”,实际上却是跟皖北没有一毛钱关系的,这是黄河、运河以及洪泽湖的配套项目,涉及的淮河也只是五河县以下的淮河河段,跟凤阳以上的淮河没关系,更不用说淮河支流。

但是项目轮不着你,项目配套的资金却少不了——你也不想黄河决堤之后淹了你吧?掏钱!虽然黄河不从你这儿过。

宿州、亳州、颍州在清代都没有黄河流经,但黄河河工摊派、漕工摊派一样不少,然而漕运带来的收益却与其无关。所以无论是出于个人情感,还是本地民意,皖北官员并不愿意百余年如一日的无私奉献,然而一旦有所抵触龃龉,就会引发朝廷义正辞严地指责“此皆不知大局者之所为也”,“你们就是不考虑大局!”

可大局何尝考虑过他们呢?

“河工之敝坏显而易见,民生之凋瘵隐而难治”。河南方面,“河工加价,自常赋三百六十余万外,逾额摊征,衡工未已,睢工继之;睢工未已,马工、仪工又相继接征。此外复有各处堤工随时摊征之款,民力其何以堪?”

连只需承担河工一项的豫东都是如此,更不说还得接济漕工的皖北了。

重淮扬、轻凤泗,是清代淮北的政治原则,毕竟无论是漕运还是黄河还是盐场,哪一项都是千钧之中的国之大事,事关自己的顶戴,甚至是项上人头。从清朝最高统治者的角度看,淮西还有前明帝乡的原罪,谁敢保证他们对自己就是无条件的彻底臣服?怀疑一旦产生,罪名已然定下。

然而在明面上,那些冠冕堂皇的话却是一套又一套。

康熙四十四年,全淮大灾,康熙南下视察河工,河督张鹏翮先后拿出三套方案,康熙都不满意,而不满意的点却都在于“全于淮安、扬州、凤阳三郡民生者”,你还是没有全面考虑人民的利益,拿回去重做!一直迁延到第二年,张鹏翮等人拿出一个溜淮套的整治工程,康熙亲自前往勘察,查探之后认为123万两的工程造价太高,但迁延了两年的治河如果因为花钱多就不上马似乎有违这位圣主的名声,最后怎么办呢?康熙以“毁坏民间坟冢田庐”的名义否决了方案,而且革去张鹏翮的宫保头衔。

既然不愿意“毁坏民间坟冢田庐”,那就只能让淮河接着毁坏点人命了。

而这个事造成的另一个后果就是,既然自己的方案有可能并不符合皇帝的意思,那我直接等候皇帝的方案不就得了?于是接下来无论是黄河有灾还是淮河发难,大臣们动辄“咸请亲临指示,以为一劳永逸之图”,这样既可以保证自己的顶戴,也能让皇帝拥有圣识一切的美誉,岂不一举多得?

只是淮民却一无所得。

四,真正不上税的好私盐

人总会想办法活下去。

既然朝廷不肯照顾一下,那就只能自己照顾自己,或者自己人照顾自己人。

从康熙朝开始,皖北最不缺的就是灾民、破产农民、失业丁壮、会道门信徒、私盐贩子,以及各种社会不安定份子。皖北没山,所以上山落草为寇是没有机会的,在千里大平原上铤而走险,胆量是第一门槛,而以上人群早已处于死亡边缘,都无需“恶”向胆边生,死亡的威胁就足以驱动他们去想尽一切办法找寻活路,比如走私、抢劫、拦卡,这几种生意都是无本买卖,但凡家里还有一把菜刀就可以上岗,要是有一把祖传的大刀片子或者红缨枪头,那甚至都可以拉队伍了,而且也不挑人数,一个人能干,俩人也能,三五个也不是不行,凑十个八个更好。

更重要的,这个活不耽误正事。

聚则为捻,散则为民。这是捻党的最大特点。

可能白天你从这儿过的时候还找旁出锄地的哥们儿问过路,人甚至还热心的给了你一碗水喝,但晚上你再从这儿过的时候,发现他已经摇身一变成为了手持攮子让你留点儿过路钱的盗贼,而等到明年开春你在城里做买卖的时候,他又成了带着四乡饥民堵着县城门找知县老爷“借粮”的捻首。

捻党不是军,也不是起义,在一开始他们或许只是为了抢一吊钱、劫一袋粮来熬过这个冬天,可一旦尝到了这种不劳而获且毫无风险的收益甜头之后,再让他们安心去当无私奉献的充电宝,那就不可能了。即便是不想搞出太大动静,而只是想做个小买卖啥的,那这个买卖也一定是门槛颇高、行业准入规则颇大的灰产。

比如贩卖私盐。

私盐贩子这个职业,在捻党和后来的捻军成员里,一如通辽宇宙里的工程师,张乐行、龚瞎子、孙葵心、侯士伟、刘永敬、葛苍龙……数得上的捻军首领几乎人手一个私盐团队。因为这个行业真正的入门门槛就是一样——胆量。什么都不需要,甚至是启动资金都不需要。龚瞎子全家无地,父亲死的又早,能活下来是他母亲要饭把他养大的,所以他后来加入到私盐这个行业的时候,就是产生了这个念头,然后摇人,就可以了,至于说买私盐的本钱,这玩意在当时甚至可以预支——这里堆积如山的盐随便你拿,只要你能拿得动、带得走,随便拿,卖出去了再算钱。所以捻党大小头目里有不少人的职业路线是乞丐——私盐贩子——捻党——捻军。

那说本地混乱如此,衙门就坐视不管吗?

管啊!

嘉庆二十年三月,河南捻党在光州械斗,死伤者多达数十人,刚平息川楚五省白莲教起义的清朝最见不得的就是这种,于是同年八月仿照白莲教治理条例,另立捻党专条予以镇压,“纠伙五人以上进行抢劫者,为首拟斩立决,为从拟绞监侯……结捻十人以上,为首拟斩立决,为从拟绞监侯”,发文山东、河南、安徽、湖北四省执行。可以看到,但凡敢结捻的,基本上起步就是死缓,怎么样?怕了吧!

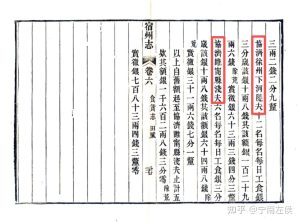

然而现实很骨感,压根没用。相对于近在眼前的死亡威胁,这种“监侯”的刑法简直不值一提。再者说了,出这个规定的是清政府中央,但执行的却是地方衙门,那么衙门的实际情况又如何呢?举个例子,盛产捻党的亳州,道光四年统计人口134万4931口,那说亳州的治安力量如何呢?驻军战兵54名、守兵207名,另有马快8名,民壮42名,其他的就是各种门子、禁子、皂吏了。

三百人出头的军警宪特,如何能全面管控134万亳州百姓呢?

或曰:就不能增加一下马快步快衙役的数量吗?

也不能,亳州共征银33551两,其中起运18463+57+13+2002+9367+940+156+48+18+95+402+36+99+68+31+4+88=31887两,本地存留仅有1664两,存留比4.96%,不到5%,这种情况下连亳州衙门的日常开支都已经是额外另征了,哪来的钱去增加治安力量?只能是睁一只眼闭一只眼。

所以该规定一定会被打脸,八月出的规定,九月的时候江苏邳州有数百人“结捻”,本地官员奏报问需不需要参照下发隔壁安徽山东的规定去擒拿,然后上峰表示“再议”,便不了了之了。

就这样,双方达成一个微妙的默契,你贩私盐、抢劫、吃大户都无妨,但是你不能攻州略县,而且既然你另有活路,那你们的生计问题我就不管了,你们自为之。

五,反但没反

道光初年,苏鲁豫皖地区的捻党越发旺盛,苏北捻首刘三毛麾下甚至上千人,连“替天行道”的大旗都竖起来了,道光二年、三年皖北豫东捻党联合白莲教直接起事,引发了安徽巡抚陶澍的大规模镇压,这让皖北捻党察觉到了清廷的底线——可以结捻哨粮,但不能攻击州县。也由此,皖北捻党开始和鲁南捻党行事风格发生分化,鲁南的捻当倾向于“凭什么你不让我打我就不打?”所以道光后期山东曹州捻党甚至连大炮都装备上了,当面鼓正面锣跟清军接阵。

而皖北捻党则走入了反但没完全反的绥靖路线上。

反清是为了吃饭,给大清的官员送礼乃至帮他们出面做点儿政府不方便出面做的事也是为了吃饭,吃饭是天理,反清可变,吃饭不可变。

时间走到了咸丰元年这个拐点上。这年皖北豫东再次大灾,当时民间有诗云:咸丰年,大歉年,涡河两边草吃完,地丁银粮逼着要,等死不如来起反。

又有诗云:咸丰坐殿闰八月,大雨下够两个月,黄河两岸开口子,人死大半显不着。

当时广西激战正酣,大清朝有限的资源几乎悉数倾倒在广西前线,至于皖北如何实在是无关紧要的事,所以情况异常麻烦,传统的哨粮已经无法支撑,那就只能找官府借点儿了,不让也得让,不借也得借,于是,到咸丰二年的时候,光是亳州境内揭竿而起的就有宋洪占等八支。

据说张乐行某一任叫张鸿羽祖先,曾因不满衙门而带人在雉河集东北的独山占山为王,这种叛逆之举放在其他地方或许是唯恐避而不急的情况,但在皖北豫东的风气里,大家只会扼腕叹息——我家那个孬种祖宗怎么就不敢呢。

也是在这年,张乐行的侄子带着饥民四处吃大户,结果被河南永城官府给捉了去,于是张乐行振臂一呼,摇人去永城“要人”,前文说的要饭出身的龚瞎子带着饥民加入,再加上周边其他人的参与,“率龚得等万余人围永城”,按理说这已经算是起兵造反了,但在皖北捻党的行事作风里,这并不是反,他们纯粹是去讲道理的,只是道理比较大,自己太占理,所以去讲道理的人比较多。

于是,大侄子全须全尾的回来了。

那得啦,兄弟们跟你混了!谁让你们家老祖爷就占山为王过呢。——这里的人只服比自己强的,时至今日仍是如此。

咸丰三年正月,永城、蒙城、亳州、宿州、凤台等地的捻党集于雉河集,共奉张乐行为尊,史称“十八铺聚义”。“十八铺”就是“十八扑”,十八伙的意思。

还是那个问题,反了,但没完全反。如果真反了,那集结之后的捻党应该赶紧去攻取亳州或者蒙城之类的州县,然后开仓放粮,竖旗招人,滚雪球壮大,接着以此为据点分兵四出,什么叫宿州哪个叫颍州该打的打该围的围。

但聚义之后的捻党并没有,他们在雉河集的会盟似乎只是为了联络一下感情,聚义完了之后就该干嘛干嘛去了,吃大户的继续吃大户,找县衙讲道理的继续去讲道理,贩私盐的继续贩私盐。在他们看来,这种官民之间的平衡并不至于被打破,我也不是要反,我只是单纯的要吃饭,仅此而已。

但清朝不会给他们这个机会。

此时太平军已经打到南京城下了,即将光复南京,如果此时捻军骤然发难隔绝江淮,那就跟当年元末的剧情差不多了,蒙亳之众在河淮之间攻州陷境悍不畏死,给江淮之间的实力留出从容发展的时间。这怎么可能!办他!虽然他们并没有反。

周天爵,山东阳谷人,剿捻专家,手段和大清是一个路子——把人杀干净就不会出乱子。所以他在皖北剿捻的时候“杀人遏乱,河水尽赤,断残塞道,豺虎厌肉,岸无不悬头之树,树无不悬头之枝,远望离离,骡马望之返奔”,能耐大了去了。太平天国癸好三年四月,他被任命前往淮北,专督皖北剿捻事务,到地方咔咔一顿杀,将松散的十八铺捻军分头击败,不久张乐行等人相继率部投诚,“捻乱悉平”。简直是教科书一般的平定叛乱,太简单了。

那可不简单么,人压根没反,你过于一施压,人就投了。

六,不反而反

十月,周天爵病死于颍州,卒年79岁。

他死了,捻众们放下的心又准备悬起来了,而且此时太平军定鼎天京,西征北伐并举,如火如荼,捻党们这边却作壁上观,看着人家大口吃肉自己却吃糠咽菜实在不像话,但谁也不敢说清朝是个什么态度,所以必须有人领头——张乐行如何?

于是有那么一段时间,张乐行的家里门庭若市,都是来请他重新出山的。

张乐行其实不想。

因为没有必要,无论是之前贩私盐还是后来给清朝办事,他已经完成了基本的原始积累,现在家里田亩大几十顷,安心过日子也不是不行。如果清朝不找自己的事,自己没必要再去蹚这趟浑水,老老实实过日子难道不好吗?

你看,你也说了,“如果清朝不找自己的事”。

癸好三年底,蒙城知县刘瀛阶和文生陆型商议了一个方案——诱杀张乐行。

他们为什么要杀张乐行,这是一个堪比巨野教案的那个多事知县一般扯淡的理由——怀疑你之后会反。

这年太平军北伐,河南永城捻党苏天福积极迎接——他这名字也确实适合投太平,但是太平军的北伐是不留人驻守的,过去就完,所以等他们继续向西北进发之后,苏天福就遭老罪了,以“灭贼为己责”的署太康知县祝垲表示要“齐心协力,敌忾同仇,上报君父,下救水火”,组织团练对本县以及周边各县曾与太平军接洽过的“贼人”斩草除根,苏天福心说哪儿的事去,我永城的事轮得着你太康县的知县管?也没惯着他,带手下跟清朝的知县们互砍。

按说这是永城、太康的事,都是河南,管安徽啥事?哎,这不巧了么,蒙城知县刘瀛阶也准备这么干,而且由于苏天福和张乐行有过来往,似乎走的很近,于是枪打出头鸟,找个典型就找到了他。

人无害虎心,虎有伤人意。

那得了,勉为其难吧。

甲寅四年,张乐行二度出山,带着捻党兄弟们“四处滋扰”,而且还和豫东的捻党们联合作战,一时声势大盛,也不再出则为捻㪚则为民,而开始了常态化,捻党开始向捻军转变。

但其实直到此时,双方仍然有转圜的余地。这年春天新委任的剿捻特使钦差袁甲三路过雉河集,本地绅民“联名公保”张乐行,表示老张这人没问题的你放心就行。结果不请愿还好,请愿反而请出来了反作用,袁甲三来之前还想着能招抚就招抚,以打促和,但在看到请愿书之后,开始认为这已经不是普通刁民了必须出重拳。

袁老师,发生肾么事了?

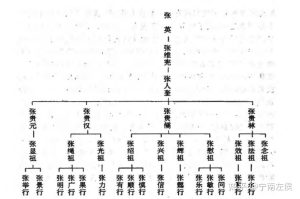

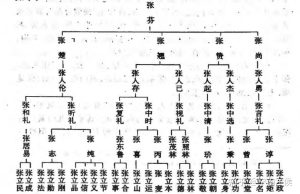

这是张乐行的家谱谱系,没出五服的叔伯兄弟十六人,全是捻党。

那说才16人,也不多啊。

张乐行的祖爷张英排行老三,前边还有俩哥哥,其中长房张芬家的情况这样:

这可还没算女婿、舅子、姨兄弟、姑表亲以及结拜兄弟呢。

凑,办他!

乙荣五年七月,张乐行在八里庄一站中击溃蒙城团练,随后把参与围剿雉河集捻党的阜阳、颍上、宿州、亳州、凤台、怀远等州县的团练挨个暴打,八月在亳州泥台店击败跨境围剿的河南道台张维翰,还斩杀了八旗军官达陵阿,乘胜北上河南,围困归德府,随后在河南清军大部队抵达迁徙撤围轻取蒙城县,拆了县衙之后回师又把亳州围了。

谁办谁啊!

乙荣五年秋(也有说是丙辰六年正月的),皖北豫东各路捻党头目齐聚雉河集山西会馆,举行会盟,推张乐行为盟主,称大汉永王,整编各路捻党,统一号令,统一行事,由此,捻党在清朝的帮助下顺利完成整编,改组为捻军,开始了接下来更大规模的战斗,以及和太平天国的合作。

——但即便如此,部分捻党首领仍然没想着和清朝决裂,所以后来捻军在淮上作战时才会引发严重内讧,因为很大一部分捻党首领和捻众对清朝的认知仍然停留在“双方有误会所以才刀兵相向”的层面,那么只要我回去把这个误会解释清楚,然后我再退一步,就可以继续保持之前那种你别管我我也不骚扰你的状态。

这种状态甚至在张乐行身上也有体现,所以他才会在壬戌十二年兵败之后选择返回老家而不是向太平军靠拢。

然后的结果大家就看到了,张乐行被执送僧格林沁大营,僧将其与儿子一并凌迟,然后把整个雉河集杀了个人头滚滚甚至恨不得连蚯蚓都竖着劈一刀。

而真正的、满血的、全状态的捻军,也因此崭新出炉。借着僧格林沁们的屠刀,逃出生天的捻党们完成了真正的转变,首鼠两端是没有价值的,必须把他们打疼、打死,他们才能真正的敬重自己。

接下来的故事,大家都知道了。

所以,真正的捻军诞生于壬戌十二年,兵败于己巳十九年,而这个真正捻军,和太平天国一样,名将辈出。