[转贴]意识是如何产生?—— 哲学,科学,以及一点脑洞

这个问题也许是有史最难的问题之一,不是只有我这样看,有不少人这样看。几年前看《圆桌派》,话题聊科学,说到什么是科学最难课题,就有嘉宾提到一黑两暗三起源,即黑洞、暗物质、暗能量、宇宙起源、生命起源、意识起源,然后又说这几个中最难的要算是意识的起源。

我认为,其他难题只要待以时日,科学找到答案是早晚的,唯有意识的起源,科学未必能够找到终极答案。

为这样一个很难的问题写长文,恐怕没有多少流量、多少阅读,但在这个无聊人世,我仍愿为一个最难的问题写点深入浅出、融合贯通的文字——好吧,让我运运气,调动一下十几年哲学、科学、宗教的功力,庶几能答此题之万一。

对于什么是意识,当前哲学和科学大体有三种看法。

第一种,认为意识是一种独特的主观性感受。持这种看法的包括哲学家大卫·查默斯等。

比如,你看到红色,会产生一种独属于你对于红色的感受和体验,这就是意识。机器很容易识别红色,因为红色散发特定频谱的电磁波,但机器无法知道你看到红色时的主观感受。

有这样一个思想实验:假如有一位大科学家,他掌握所有的视觉感官、大脑神经等方面的科学知识,但他从小就是一位盲人,没见过任何颜色,那么他全面研究了你的人体细节之后,他能知道你对红色的感受和体验吗?

这个问题还可以这样问:蝙蝠是通过超声波感知周围的世界,那么如果你掌握了所有科学,你能够知道一只蝙蝠对世界的感受吗?注意,这里说的不是感受的原理和想象,而是获得完完全全和蝙蝠一样的感受。

对于这个问题的答案,至今仍有争议,说能和不能的都有。如果能,说明仅凭科学,就能够掌握、复制人类甚至动物的意识;如果不能,说明科学无法穷究意识,对于科学都无法穷究的事物,需要补充什么?人文,或者宗教?

我个人比较倾向,科学无法全知某个人对于红色的感受,它太独特和主观了,比如一个人看到国旗红,他是否中国人、受到什么教育、有什么经历,感受可能都会有微妙不同,科学似乎很难破解这种叠加在过往事件和记忆中的主观感受。

但也难说,记忆本身存储在神经细胞,如果科学家真的具有所有知识,掌握了每个细胞的状态,是否就可能掌握人的所有记忆、所有感受,进而完全复制一个人的意识?

对于意识的第二种看法,是认为意识是一种认知上的自我指向,有人将它称作“自指”。

持这种看法的有认知科学家、人工智能先驱Hofstadter(中文名侯世达)等,侯世达代表作是《哥德尔、艾舍尔、巴赫》。

所谓自指,简单说就是:“你知道什么”不是意识,“你知道你知道什么”才是意识。

自指的概念虽然因侯世达而广为人知,但实际这不是一个全新的概念,它脱胎于元认知的概念,元认知指的是人类拥有的一种对自己的思维进行思考的认知能力,通过元认知,人可以评判哪些认知是有局限的、哪些是可以信任的。

后来,侯世达等由元认知发展出了具有递归能力、复杂嵌套性的自指概念。

什么是自指?举个例子:一辆自动驾驶汽车,能够自动从你家里开到公司,这不算是具有意识,只能算是具有智能,如果它自己知道自己具有自动驾驶这个能力,才算具有意识。在这里,“自己知道”很重要,它不是外部输入的能力,而是一种自己产生的觉知。

一辆自动驾驶汽车在路上跑,后面有车想超车,它决定避让,这种功能是预先设定的,不是意识,但如果自动驾驶汽车知道自己在自动驾驶,它想“小样,还想超我?让你在后面看尾灯”,这个想法不是预设的,是它自己产生的,那它就有了意识。

这种意识是一种自我觉知或自我掌控,似乎超越了上文所说的主观感受层次,将意识延伸到自我意识或自由意识。

对于意识的第三种看法,是认为意识是一种信息,这里的信息含义很广,包括符号、文字、图像、造型,等等。

先问一个问题:唐代诗人李白的意识是否现在依然存在?

李白的生命肯定结束了,现在也不具有活生生的感受,似乎已经没有了意识。但另一方面,李白曾有的感受、情感、思考、审美仍然延续了下来,如果你有想象力和感知力,读李白的作品你甚至有时感觉他就在你的身边,那么是不是可以认为,李白的意识至少一定程度仍然保存到现在?

由这个疑问,就带来了意识是信息或者符号的理解。美国哲学家、物理学家皮尔士曾经提出:意识是模糊的字眼,是“人—符号”所具有的物质属性的一部分,意义并不需要一个生命体作为载体,“人不是别的什么,只不过是符号”,是否具有生命这一标准不足以将人与符号区别开来。

上文提出意识是“自指”的侯世达,在他后出的著作《我是个怪圈》似乎就接受了这种意识是一种信息的观念。

侯世达提到,他在妻子去世后经常想念妻子,甚至看一个事物会不自觉地按妻子的眼光看,会想妻子如果在的时候会怎么决定。他认为这可以看成妻子的部分意识在自己身上的延续,只是在他身上的妻子意识,远不如妻子生前那样强大、完整。

在侯世达看来,灵魂或意识是灰度的、离散的,可以一部分存在某个载体,另一部分存在其他载体或者就不存在,存在的强弱也有差异。如果他这个观念成立,一个人留下的很多事物,都可以看成这个人意识的一种延续。

例如,一个人创作的文字、音乐、图画,会体现他的认知和思想;设计出来的产品,无论是建筑产品还是电子产品,会体现创作者的意识要素,例如苹果手机,某种程度体现了乔布斯的审美和个性。那么这些文字、音乐、图画、产品,是不是就是创作者意识的部分延续?

这种意识的观念,似乎是将意识做了泛化、广义化,表面看不够精确、不够具体,尤其没有包含对于生命来说很重要一部分,即人的感受。

然而正因为这种观念对意识的泛化,它反而因此成为弹性最大、最容易被接受的意识观,其实对于科学来说,无论是神经科学还是人工智能,本质都是将意识当作信息记录、传递、处理的机制,或处理的结果,并以此为基础对意识做一元论、还原论的解释。

另一方面,宗教的意识观,本质也是将意识作为能够脱离物质载体的信息物——和皮尔士认为意识不需以生命体作为载体类似——宗教中意识,甚至具有独立的判断、思考、情感、道德甚至享乐能力,并以此为基础对意识做二元论、非还原论解释。

近些年神经科学的进展,相当程度揭示了在感知、记忆以致思维的过程,事物与大脑结构具有的对应关系,比如当某一个人看到自己的父亲,就会侦测一个特定的神经元产生发电,当他看到父亲的图像、名字甚至只是在心里想到父亲,这个对应于父亲的细胞都会产生发电。

这个过程是可逆的,科学家如果对“父亲细胞”进行经颅磁刺激,就会使人产生对父亲的知觉,即使这时没有出现他父亲的名字或形象。这类研究证明了神经活动和意识知觉的因果关系,即仅仅对神经回路的刺激就能引发有意识的感受,用神经学家怀尔德·潘菲尔德的说法:我们脑内的微神经回路保存了生活中大大小小的事件,随时可以被脑电刺激唤醒。

至于更复杂的思维过程,只不过是不同信息、不同功能的神经细胞的交互和集成,比如某人为父亲选购一张去北京的飞机票,就可能涉及对应父亲、北京和飞机票的神经元,再调用体现比价、评估等功能的神经系统。

目前神经科学的研究,归根到底是在研究意识形成过程的信息获取、交互和集成,为此提出了不同模型,如迪昂等提出的全脑工作区间模型,就认为:大脑皮质有60亿个皮质神经元,每一个都各自接收一定的刺激、表达关于知觉的特定信息,“思维对象可以从这些具有无限潜力的集合中被选出并成为意识的焦点”。

神经科学本质上是上述第三种意识观念(意识是信息)的物理性分支,而对于上述意识观念第一种,即认为意识是难以还原的独特主观感受,神经科学赞同意识作为独特、偶然的主观性存在,却似乎回避了穷究其的必要性、可行性,只是含糊表示:“尽管我们对颜色、形状和物体进行编码的神经机制总体相同,但它们在结构上的细节来源于个人的长期发展过程,通过不断选择和修剪突触,造成了每个人独一无二的脑,形成不同人格。”(迪昂《脑与意识》)

既然神经科学视意识为基于人体的信息获取、加工、处理的机制或结果,那么,一个古老的问题提出来:这种作为意识的信息是否可能超越身体的物理局限,存在于更广阔的时空呢?

不乏杰出科学家对这个问题给予肯定的答案。天文学家弗雷德·霍伊尔就提出一个大胆假说:大脑中量子效应使外部信息可以输入我们的思维过程,让我们接受某些来自未来宇宙超级智能的科学指导,从而产生科学的进步(保罗·戴维斯《生命与新物理学》);获得1963年诺贝尔奖的神经生理学家约翰·埃克尔斯认为,神经科学主要是搞清楚自我控制大脑的机制,除此之外,非物质的思维可能通过改变突触的量子事件概率作用于物质大脑。

对于意识的量子机制,最有影响的假说是物理学家彭罗斯提出的微管假说:有些穿过神经元的微管可能以量子力学的方式处理信息,提升神经系统处理能力,进而产生意识。而对这个观点的质疑主要和退相干相关,认为大脑温热、嘈杂、开放的环境,不具备产生量子相干活动的条件。(彭罗斯等《宇宙、量子和人类心灵》)

即使意识产生的过程存在量子机制和量子事件,也不表示我们具有世俗所理解的肉身以外的灵魂,而只表明有可能某些意识片段来自人体以外的远程处理或传输。

在中国传统世界观,灵魂是可以脱离肉身独立存在、具备一定感知判断能力、在某些宗教甚至允许隔世轮回的事物,然而这种灵魂认知不是科学或者哲学范畴的意识,甚至不是宗教范畴的意识,例如佛教,早期原始佛教轮回报应的主体是“识”,属十二因缘之一,有类似现代所说的意识、信息、心智、原始生命种子的含义,但在中国翻译中借用了相近的词语“神”,于是在中国的使用具有了魂灵、精神的含义。(吕澄《中国佛学源流略讲》)

其实,如果按照上述第三种意识观念,将意识看成某种信息,那么无论大脑是否存在量子机制,意识都可以跨越人身个体而留存。正如我们前面所说的,意识可以附加在文字、符号、艺术、产品甚至某些物件上,永久延续,并影响其他生命。

比如基因,作为生物遗传的编码,深刻影响生命形成的各方面,那么基因这种信息或者信息是不是一种意识的表现?基因在不同世代生命的延承,又是不是“识”的生命轮回?

如果按照侯世达的看法,在妻子去世后想念妻子、想象妻子会怎么做,是妻子意识在他身上的延续,那一个人学习前人的知识、智慧,自然就是接受其他人意识的影响,同时社会的众多人通过组织和传播构成社会的整体意识。有些社会家正是从群体意识的研究社会,例如美国社会学家查尔斯·霍顿·库利,就将民主理解为扩展意识的阶段,体制就是公众意识的产物,是公众意识组织的结果。(兰德尔·柯林斯《发现社会》)

对于一个系统或者机体来说,意识不是只有简单的有和无,意识的存在是灰度的,有大小之分。有的科学家提出意识的测量方法,威斯康辛大学的朱利奥·托诺尼提出集成信息的意识测量方法,按照这种测量方法,如果一个系统内部的子系统都是独立和零散的,那么这个系统的意识就较弱,子系统的集成度、关联度越高,这个系统的意识就较强。

按照这个理论,假定有一个评奖委员会,每个成员都是独立、未经协商的投票,那么这个委员会就没有意识或意识很弱,如果成员通过一定机制、按照一定原则内部协商沟通,那么外人看来这个委员会就体现出一定的意识。意识的强弱体现的是较低层次因果关系的复杂度、集成度,万物都可以对意识的大小、多少进行测评。

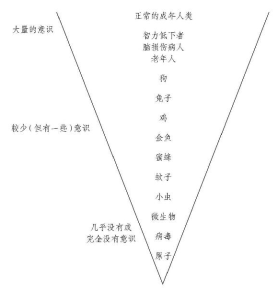

侯世达在《我是个怪圈》中,就曾经根据意识的大小灰度给出意识的倒金字塔图:

这篇文字远远没有覆盖现在关于意识的所有内容,最多只是我个人的一篇意识相关的阅读札记,同时穿插一些自己的体会和思考。三种意识观念,主要侧重描述了第三种,其实仅仅第一种可以涉及的内容就很多很深,还有一些哲学方面的论述会牵涉世界和意识的本体论,什么虚拟世界、缸中之脑之类,这里都没有提及。

所以,这篇文字是有主线的,在主线的结尾,我终于可以在这根主线上打个结:谈谈意识是如何产生。

这个世界最初的本原是物质的,构造世界的物质基础是基本粒子,粒子构成原子,原子构成分子,这只是以粒子作为基本结构的部分,除此之外还有波、场、能量……所有这些,构成了泛物质性的基础。

物质遵循物理原理,生成、运动、碰撞、聚集、分裂、转化……依照热力学定律,趋向熵增演变,在亿万年的尺度从无数偶然性产生出某些必然性,涌现原本它没有的特性物质——生命,即使最原始生命也有自身的特征标记,这种标记就是最简单的意识,一旦它随同遗传基因延续至下一代生命,就有了个体意识的扩散。

在上面这段描述,意识是作为生命的一部分出现,有生命才有意识,也有人不太认同这个看法,比如我有个诗人朋友,他甚至认为即使是量子也有意识,量子不仅有意识,甚至有自由意识,他的理由是量子特性是不确定的,这种不确定就隐含自由意识。这个观点很诗性、很万物有灵,但我们暂时不说万物有灵,还是将意识的起点放在生命的起点。

生命由简单向复杂演化,复杂生命有了复杂意识,出现了人类和人类意识,人类意识最大的质变是有了语言(或者说比较复杂的语言),由此人类找到表达自我意识的途径,同时语言深刻塑造了人类意识,从根本上影响、改变了人类的认知和思维。

有这样一个故事:某个部落非常原始,连语言都没有,有人类学家为了做研究将部落里的一个人带到现代大都市,还教他英语,刚开始这个人怎么都理解不了语言,忽然某天开了窍,明白了语言的意思,他被自己所知深深震惊——原来世界上的每个事物都可以有名称的,不仅有名称,甚至有抽象的归类,比如“三角形”是对所有三角物体特性的概括。

没有语言的人,只有对事物朴素和直接的认知,看到天空,不知道这是“天空”,看到太阳,不知道这是“太阳”,只有对天空、太阳具有形状、材质、颜色的感受,下一次再看到天空、太阳,不一定将它们视作和上一次看到的是同一事物(因为没有命名,认知缺乏固定的指向),只视作带来同样感受的事物。

语言对人类意识的意义怎么评估都不过分,维特根斯坦说:“语言的界限就意味我的世界的界限。”这主要从认知和思维方面来说;美国作家托尼·莫里森说:“我们使用语言,这可能是衡量我们生命价值的标尺。”这更多是从表达和创作的方面来说。

有了语言,人类就有了个体意识的通用、集合和化约,人类意识从个体性进入社会性阶段,所有的文学艺术都可以看成自我意识面向群体的延伸、面向时间的延续,宗教和意识形态就是群体意识的凝聚和固化,产生个体对于群体的归依和认同。

自从有人语言——再次说明此处语言是广义的——人类就跨域了意识的物理和时空阻隔,一个人的意识可以向其他人、甚至其他事物传递和晕染,一个人在一块石头上刻上自己的一句话、一句诗,其实就是留存自我意识的痕迹,而我们在课桌、墙壁、景点的随手涂鸦,往往就是自我意识略微失控的泛滥。

如果说遗传是意识留存的第一阶段,语言是意识留存的第二阶段,那么虚拟化就是意识留存的第三阶段。虚拟化是指意识摆脱了主体肉身的束缚,甚至也不依靠语言的留存,而寄居于虚拟的世界之中。

我记得看过一篇小说,好像是张嘉佳还是谁写的,说一个父亲经常和儿子一起玩赛车游戏,后来父亲去世了,儿子很思念父亲,某一天偶然调出那个赛车游戏,发现那个游戏还保留着父亲的赛车角色,这个角色的赛车速度、操作习惯和父亲生前完全一样,于是儿子和那个角色一轮轮比着赛车,彷如父亲依然活着……这里说的就是最简单的意识虚拟化留存。

意识虚拟化能够发展到什么程度,很多科幻小说都有展望。未来某一天会实现意识上传,已经肉体死亡的人,意识仍然以数字的方式保存,甚至他的意识继续生活在虚拟化的世界。其实这个过程或许现在就已开启,一个日夜沉浸在游戏中的玩家,在游戏中打工、结婚、生子,不就是可以看成部分意识是生活在虚拟世界吗?只不过意识上传和虚拟化,将这个过程做得更长久、更彻底。

上传的意识是否可能写入机器人,或者移植到生活中的某个生物人?类似现在的器官移植,从此前人的意识、或者虚拟世界的意识,以一个机器人或者生物人的形式出现,形成从现实到虚拟,又从虚拟到现实的闭环。

然后呢,是否能将不同意识进行集成、合并?是否可以完全人造新的意识,相当人类意识的子意识,推出具有自由意识的机器人。

意识根据功能、完善度区分高低,根据颗粒、组合关系划分层次,有单细胞意识、多细胞意识、哺乳动物意识、人类意识,之后人类有了语言,就如同普罗米修斯盗取天火,意识穿越生命个体,延伸至族群、社会。

整个世界具有两个有机体序列,一个是物质有机体,层次划分包括基本粒子、原子、分子、细胞、生命个体(包含人)、生命群体、物质世界,等等;一个是意识有机体,层次划分包括细胞意识、生物意识(不包含人)、个人意识、社会意识、宇宙意识,等等。意识有机体中个人意识和社会意识的关系,就类似物质有机体中细胞和人的关系,个体意识汇聚、组成了社会意识。

这种有机世界的观点并不全然新出,早在柏格森、怀德海的哲学中就已见有滥觞。但需要说明,个体构造有机整体的观念,不应否定个体的意义,参差多态是世界的根本,多样性是创造性的基础和前提,不能出于有机整体的急功近利而忽略个体的存在自由。

从过往经验看,意识有机体是随附在物质有机体之上,但这种随附的程度、形式还未全部可知,这个课题正是科学的终极目的之一,即探索意识(可能不仅人类意识)存留的物质结构、发明意识运作的新型物质形式。我们今天所用的计算机、互联网,正是已经创建的形式之一。

这个世界终极的意识形式是什么?阿西莫夫在他杰出短篇《最后的问题》以一台最终升级、小说中取名为“模”的计算机,进行了想象:

人类一个一个的融入“模”之中。每一实质的躯体,在融合的过程中失掉了思想上的自我,但结果并不是一次损失,反而是一种很大的增益。 人类最后的心灵,在融合之前停将下来。他遥视太空深处。渊薮中除一颗最后的黑暗星球外,其余一无所有,有的就只是一丝半缕极为稀薄的物质,空虚无定地被余温尽散、无限地接近绝对零度的热量所激动…… “人”最后一丝的心灵与“模”融合为一,最后就只有“模”独自存在——在超太空中孤单地存在。 物质和能量消灭了,空间与时间亦因此随着消失。就是“模”的存在,也只不过为了要回答那最后的问题。

到了那一天,人类可能已经不存在,或者说人类已整合到新的意识形式之中,然而,对于宇宙来说——这个形式就是世界演化的终点。它就是宇宙的心啊!