[转贴]「中国还是那个中国,但西方已然变了」这一说法,主要指的是西方在哪些方面发生转变?

他们的系统积累了太多屎山。

大多数人对于“西方变了”的体感,还停留在“他们变穷了”、“他们变乱了”这种直观感受层面上。

这只是表征。

剥离掉情绪化的噪音,现在的西方,正在经历一场结构性的“再封建化”与“系统调整”。

称之为衰落过于武断,可以看成一种演化。

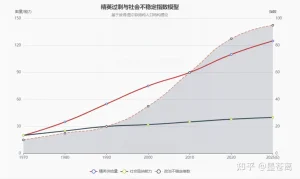

一、 精英过剩导致的内卷性内战(Elite Overproduction)

西方——尤其是美国——过去五十年的教育产业化,制造了远超社会吸纳能力的精英阶层(注意,是庸众共识认为的精英而不是【实然】的精英)。

名校博士、藤校法学毕业生大量被抛向市场,位于金字塔顶端的权力和高薪职位(社会生态位)不可能同步成比例增加。

这就导致了反向筛选与内部倾轧。

当五个精英争夺一把椅子,剩下的四个不会去开滴滴,他们会利用手中的话语权、笔杆子和法律知识,去攻击那个坐上椅子的人,甚至企图用毁掉那把椅子来证明自己的加害权。

如今西方的政治极化,是“在野精英”对“在位精英”的战争。

他们必须制造议题、制造对立,才能为自己创造新的生态位。

这是”精英”阶层的马尔萨斯陷阱。

二、 从资本主义到“技术封建主义”(Techno-Feudalism)

传统的资本主义靠利润驱动,现在的西方经济靠“地租”驱动。

亚马逊、谷歌、Meta不再是单纯的市场参与者,它们成了封地领主。

它们并不生产商品,它们拥有市场本身(数字云端、算法推荐)。

所有的生产商、资本家,现在都成了这些“云端领主”的农奴,必须缴纳“云租金”才能触达消费者。

此时,利润被抽租所控制,大公司大量利润来源于“地租”。

这显然导致了创新动力的枯竭。

这种食利阶层的固化,让西方社会看起来更像是一个高科技加持的中世纪。

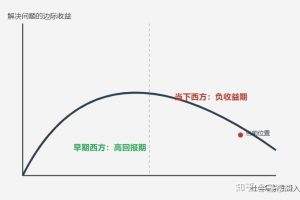

三、 复杂性的边际效用递减(Diminishing Returns on Complexity)

约瑟夫·坦特(Joseph Tainter)有本书,叫《复杂社会的崩溃》,里面有一个著名的倒U型曲线。

这个曲线适用于现在美西方的状态。

过去,西方遇到问题(环保、平权、基建),就会增加管理机构、增加法律条文、增加流程。

也就是增加系统的复杂性来解决问题。

在早期,这种投入回报极高。

但现在,边际效用已经完蛋了。

比如现在他们,需要修一条新的高速公路,光是环保评估、听证会、合规审查就要耗费数年和数亿资金。

为了解决一个问题,制造了三个新的管理机构,导致效率指数级下降。

社会解决问题的成本,已经超过了问题本身造成的损失。

四、 婆罗门左派与商贾右派的阶级错位(Brahmin Left vs Merchant Right)

几十年前,左派代表工人和底层,右派代表精英和资本。

现在完全变了。

左派变成了“学历婆罗门”——高学历、高知、都市精英;

右派反而成了“商贾与蓝领的混合体”。

这导致了西方政治语言的彻底分裂。

左派掌握了文化解释权和道德高地,却抛弃了底层经济诉求,转而痴迷于身份政治的语言游戏;

底层民众发现自己被“进步代言人”抛弃,转身投向了许诺简单粗暴解决方案的民粹领袖。

这种让整个西方的代议制民主出现了功能性紊乱,他们没有任何一个政党真正在代表“大多数人的利益”。

五、 相互依存的武器化(Weaponized Interdependence)

以前西方鼓吹的全球化是“扁平的”,是基于比较优势的互利互惠。

“相互依存的武器化”理论发现,全球网络(金融SWIFT、互联网节点、供应链)并非去中心化的,而是呈现出无标度网络(Scale-free Network)特征——即存在少数几个超级枢纽。

西方的变化在于,他们不再将全球网络视为公共产品,而是将其视为“绞索”。既然控制了枢纽,就可以随时切断对手的生命线。

从“自由贸易的布道者”变成“网络节点的劫持者”,这种角色的转换,标志着自由主义国际秩序在西方内部的崩塌。

六、 认识论的巴尔干化(Epistemological Balkanization)

这一点很少有人深究。

西方社会不仅在政治上分裂,更在“什么是真实”这一认知层面彻底碎片化了。

在算法推荐和回音室效应的加持下,不同群体生活在完全不同的本体论现实中。

民众对基本事实的认知出现了不可调和的断裂。

结果是,社会失去了共享的“真理基准线”。

没有了共识的基石,任何公共辩论都变成了鸡同鸭讲的噪音。

当一个社会连“什么是男人、什么是女人、什么是暴乱、什么是抗议”都无法达成共识时,它就丧失了行动的主体性。

七、 普世主义的防御性收缩

这点最微妙,也最具备危险性。

曾经的西方,自信到认为自己的价值观是“历史的终结”,愿意向全球输出(虽然往往伴随着霸权)。

那是一种进攻性的普世主义。

现在的西方,正在经历“防御性收缩”。

他们不再试图把世界变成西方,而是试图把西方从世界中隔离出来,以保持自身的纯洁性和优越感。这种从“弥赛亚情结”到“诺亚方舟情结”的转变,意味着西方在精神内核上已经放弃了对人类未来的领导权。

总而言之,

“中国还是那个中国”,是因为我们的系统比较新,我们也不断在内部革新以维持复杂系统的有效性。

“西方已然变了”,是因为他们已经撞上了复杂系统的天花板,正在经历一场剧烈的、痛苦的、甚至带有自我毁灭倾向的系统重置。

这种变化,对我们来说,既不是简单的利好,也不是单纯的利空。

它意味着我们曾经熟悉的那个理性、可预测、虽有霸权但讲规则的对手(或老师)消失了。

取而代之的,是一个敏感、神经质、内部撕裂且手里拿着大棒的巨兽。

要知道,当巨兽在泥潭中挣扎时,溅起的泥点子,也能砸死不少围观的群氓。

另外。

我们要从现在开始,就按照他们当前的样子,继续坚持不懈进行内部革新和减熵化。

不然我们三四十年后就会变成他们现在的样子。

——

嗯,写得不错,但我有几点反驳:

1.不是精英过剩,而是社会无法也不愿提供足够的空间去和新精英分享利益。既得利益者上了车把门焊死了,为了焊死门搞出来了一大堆投名状,比如恶魔岛。

2.不是技术封建,而是一个已经脱离经济基础的上层建筑在粗暴地尝试维系自身。当然,和封建中国有异曲同工之妙,但是却少了封建中国周期律中最重要的重置部分。没有这个重置过程这就不是一个真正的可以持续存在的超稳定系统。

4.,左派婆罗门化不如叫左派去阶级化,本身是西方世界,尤其是美国反共的一种缓冲带罢了。否则面对右翼民粹(MAGA),也可以推出来左翼民粹(社会革命党*)魔法对轰啊?为什么面对MAGA挑战足足九年,美国左派却拿不出一个左翼民粹呢,因为社革简直就是布和孟的培养皿。更何况在毛提出农村包围城市以后社革基本就可以视为是一种共了。

*注:关于社革是什么,和“民粹派”有什么关系,请去阅读1916-1920年苏俄革命史。

5.全球化武器化这个我不好说,但社科网上有一篇很好的文章,感兴趣的可以去看看。

cssn.cn/gjgc/tt/202406/

6.身份认同碎片化也是防共防民手段之一,反动派搞反动终究是要影响社会生产的。

7.西方价值观的收缩并不是因为他们放弃了称霸,恰恰相反,这是他们对前三十年失去外部压力后霸权的无序扩张的一种回调。霸权是一定需要一个敌人的,如果没有就制造一个(不明白这句话的请去查看1850-1900英俄大博弈史,或者看看印度的前进战略也行)。苏联的骤然解体让霸权失去了他们制造出的敌人,于是霸权开始无序扩张,尝试寻找一个新敌人。包括但不限于萨达姆、卡扎菲、利比亚、塔利班。

指望老美有弥赛亚情节不如去指望指望毛子,毛子至少真的信东正教。老美要是真的有弥赛亚情节就应该向苏联一样往全世界输出意识形态,但事实上美国只是从全世界掠夺石油罢了。

如今霸权同样在尝试把中国塑造成他的新对手,但很显然非常失败,且令人绝望得无法成功,因为货架确实上长不出商品。

于是霸权决定收缩。等待着你向外扩张。在这样的冲突中确定一个实力的边界,然后在这条可以有细微动作的边界上不断消耗,这就是霸权的逻辑。苏联就是着了它的道才在消耗中不断成为霸权的。也因此中国不扩张的时候美国政府比中国向外扩张还要破防,27年是美国人炒作的,这方面美国真的比中国还急。